이동식(前 KBS 기자)과거 동양의 사회구조는 왕조사회, 문벌 사회이기에 어느 정도, 혹은 어떤 형식으로 건 부모가 자식의 앞길을 열어주기 위해 음으로 양으로 영향력을 행사해온 것이 보통이었다. 그렇지만 공직사회라는 것은, 나름대로 다 시스템을 만들어 그것으로 인재를 키우고 뽑곤 한다. 문벌과 학연이 지배하던 조선시대는 어땠을까?

이동식(前 KBS 기자)과거 동양의 사회구조는 왕조사회, 문벌 사회이기에 어느 정도, 혹은 어떤 형식으로 건 부모가 자식의 앞길을 열어주기 위해 음으로 양으로 영향력을 행사해온 것이 보통이었다. 그렇지만 공직사회라는 것은, 나름대로 다 시스템을 만들어 그것으로 인재를 키우고 뽑곤 한다. 문벌과 학연이 지배하던 조선시대는 어땠을까?

우리가 잘 모르는 방식으로 홍문록(弘文錄)이라는 것이 있다. 관리로 출세하기 위해서는 홍문관에서 만드는 홍문록에 뽑히는 것이 가장 합법적인 지름길이었다. 과거 급제자 가운데 문장과 학행이 뛰어난 신진들을 대상으로 홍문관의 부제학과 직제학, 응교, 교리 등이 모여 홍문록이 될만한 사람들을 뽑는데, 권점(圈點 )이라는 비밀 기표를 하여 권점을 많이 받은 사람을 본관록(本館錄)으로 선정하고, 그 명단을 대신들의 회의인 도당(都堂)에 올리면 이를 추인해서 도당록(都堂錄)으로 결정하여 주요 인사 때 후보자로 활용하는 것이다.

나름대로는 실력과 평판 등이 감안된 조정 내의 공정한 인재선발 시스템인데 임진왜란이 막바지에 이른 1598년 3월에 문제가 생겼다. 이 때 7장의 권점을 받은 이상신(李尙信)ㆍ이필형(李必亨)은 당연히 선정되었지만 그전까지는 5장 이상을 받아야 하던 기준이 4장으로 내려가 조즙(趙濈)ㆍ윤훤(尹暄)ㆍ강홍립(姜弘立) 등도 홍문록에 들게 된 것이다. 그런데 이 사실을 전하는 선조실록에 특별히 사관의 의견이 붙어 있다.

"선조 31년 무술(1598) 3월 1일(병술). 도감에서 홍문록을 마감하다. 전날 도당에서 홍문록을 작성할 때에 애초에는 (추천장인 권점을) 5장으로 정하였는데 추천장을 다 모으고 나서는 1장을 감하여 4장으로 정하였다. 어떤 재상이 이를 극력 주장하였는데, 피혐(避嫌) 할 만한 처지인데도 스스로 주장하였으니 참으로 염치를 모르는 비부(鄙夫)이다. 어떤 재상이란 바로 윤두수로, 윤훤의 아비이다.”

곧 윤두수(尹斗壽, 1533~1601)의 아들 윤훤(尹喧, 1573~1623)이 홍문록에 든 것이 당시 좌의정이었던 아버지 윤두수의 주장에 따라 추천 기준을 한 등급 낮추었기에 된 것이라며 사관이 재상의 이름을 사초에 올려 고발한 것이다. 말하자면 아빠 찬스로 기준을 낮추어서 선발되었다는 것이다. 윤두수의 아들 윤훤은 이후 홍문관 부수찬, 이조좌랑, 동래부사, 황해도 관찰사 등으로 승승장구하였고 일시 파직되었다가 1623년 3월의 인조반정으로 서인 세력이 집권하자 이듬해 인조의 인정을 받아 1625년 평안도 관찰사로 부임한다.

그런데 평안도 관찰사로 있던 1627년 정묘호란이 일어나자 평안도 방어 군의 최전방 지휘관이 된 윤훤은 이에 대항하지 못하고 곧바로 안주(安州)를 빼앗겼다. 평양성에서도 급히 징발된 군사들이 도주해 흩어지자 남은 병력을 선천으로 물렸다. 이 소식을 들은 후금군이 압록강 남쪽 조선의 제2방어선인 황주로 곧바로 쳐들어가자 이곳의 지휘관도 군사를 뒤로 물려, 평양과 황주의 두 중요한 요새가 싸움 한 번 하지 못하고 궤멸되었다. 그전 광해군 때에는 평안도 관찰사 박엽이 평안도를 잘 지켰는데, 인조반정 후 반정세력이 서둘러 박엽을 처형한 다음에는 후임 지휘관들이 군사적 대비를 제대로 하지 못한 때문이었다. 싸움 한 번 못하고 평안도 황해도를 여진족 후금에 갖다 바친 것이다.

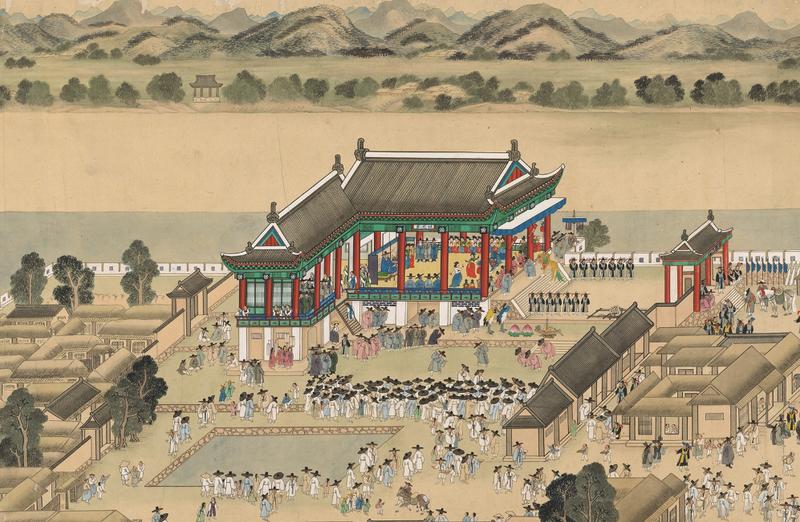

평안감사 행연도/ 국립중앙박물관 소장.

평안감사 행연도/ 국립중앙박물관 소장.

결국 윤훤은 나라를 적에게 그대로 내준 패전의 책임을 지고 강화도에서 곧바로 참수되는 형을 당한다. 당시 그의 형 윤방(尹昉, 1563∼1640)이 요직에 있었고, 조카 윤신지(尹新之, 1582~1657)도 부마였지만, 그들의 구명운동에도 불구하고 처형을 면할 수 없었다. 초기 패전의 책임이 너무나 컸기 때문이다. 윤훤의 아들 윤순지(尹順之, 1591~1666)는 왕을 지근거리에서 모셨지만 이 때문에 아버지 처형 이후 5년여 동안 조정을 떠나있어야 했다.

그 뒤 윤훤의 아들 윤순지는 다시 기용돼 1636년 병자호란 때는 인조를 수행해 남한산성으로 피신시킨 후에야 왕의 신임을 회복한다. 20여 년 후 병란의 여진이 수습되자 집권 서인 세력은 1657년에 전 왕조인 광해군 때 편찬한『선조실록』에 잘못이 많다며 실록을 수정하는 기구를 만들고 윤순지를 실록수정청당상(實錄修正廳堂上)에 임명한다. 선발기준을 낮춘 혐의를 받은 당사자의 손자가『선조수정실록』의 편찬 핵심이 된 것이다. 이후『선조실록』에서 윤두수가 비난을 받은 대목은 다음과 같이 수정되었다.

선조(수정실록) 31년 무술(1598) 3월 1일(병술)

도당이《홍문록》을 살펴 권점을 하는데 날조가 많다.

...《실록》을 살펴보면 ‘도당에서 추천장을 모으는 권점(圈點)을 하던 날, 처음에는 5장으로 한정하였는데 마침내는 4장도 아울러 기록하였으니, 대개 윤두수가 그의 아들 윤훤을 위하여 이 의논을 주장한 것이다.’라고 하였는데 이 말은 잘못이다. 이때 두수는 탄핵을 받고 있었는데 그가 와서 도당에 참여할 수 있었겠는가. 사신이 허위로 날조하여 모함하는 데 급급해 이처럼 앞뒤가 맞지 않는다는 사실을 깨닫지 못한 것이다.

즉 당시 윤두수가 탄핵을 당하고 있었는데 어떻게 회의에서 그런 주장을 할 수 있었겠느냐고 변명한 것이다. 그나마 실록이 날조가 많다고 하면서도 그것을 송두리째 없애지 못하고 수정의견을 붙여놓는 선에서 끝났다. 과연 윤두수가 아들을 위해 어떻게 했는지를 증언할 사람이나 증거는 없지만 처음 선조실록을 기록한 사관으로서는 당대 재상의 이름을 공개적으로 거론하면서까지 없는 사실을 날조할 수는 없었을 것이다. 그러기에 한 번 실록에 이름미 올라간 윤두수는 조선시대에 아빠 찬스를 발휘(?)한 당사자로 후세에까지 비판을 받게 된 것이다. 물론 윤훤의 실패가 꼭 능력도 없는데 무리하게 출세시킨 때문이라고 할 수는 없겠지만 어쨌든 윤두수의 아들 윤훤은 전쟁의 지휘관으로서 나라를 제대로 지키지 못해 참수를 당했다. 그 여파로 그의 손자도 한참동안 관직을 떠나있어야 했다.

여기서 보면, 과거에도 그랬고 현대에도 그렇지만 무리해서 인사를 바꾸는 것은 당시에는 넘어갈 수 있다고 할지 몰라도 꼭 뒤에 당사자나 자손들에게 영향이 간다는 점이다. 조선시대에는 올바른 행실을 하지 않으면 후손들이 부끄러워 얼굴을 들지 못한 사례가 그것이다. 광초(狂草) 서예가로 알려진 황기로(黃耆老, 1521~1567) 의 사례도 그중의 하나이다.

조선왕조의 역사에서 선비들이 가장 통탄하는 일은 조광조를 탄핵해서 죽음에 이르게 한 일일 것이다. 조선 중종에 의해 발탁된 조광조는 선비들의 이상인 도학정치을 위해 적극적으로 활동하다가 급격한 개혁에 따른 훈구 공신들의 반격으로 모함을 당해 귀양갔다가 한 달 만에 사사된 역사를 우리들은 알고 있다. 그런데 이 과정에서 조광조를 탄핵하는 데 가담했던 인물로 선산 출신의 황계옥(黃季沃)이란 사람이 있었다. 처음 황계옥은 조광조가 옥에 갇히자 그를 구해야 한다고 몰려갔다가 모임의 주동자의 하나로 붙잡혀 옥에 갇히게 되자 태도를 돌변해 조광조 등 8명을 빨리 죽이라는 상소를 올린다. 나중에 조광조가 복권된 이후 이 같은 황계옥의 태도는 사림의 지탄의 대상이 된다. 황계옥의 아들 황기로(黃耆老)가 있었다. 기로는 14살에 진사 시험에 합격할 정도로 재주가 있었지만 아버지의 이 같은 행각을 알고는 고개를 들지 못해 과거에 나갈 생각을 아예 포기한다. 그래서 낙동강변에 ‘매학정(梅鶴亭)’이란 이름의 정자를 짓고 그곳에 은거하며 시를 짓고 글씨를 쓰며 보내는데 이 글씨들에 그의 울분을 담아 미친 듯한 초서를 많이 남겨 '광초의 서예가'가 되었다.

최근 우리 사회에 특별사면에 대해 여론이 일어났다. 사면이 적절하느냐 아니냐는 문제를 넘어서서 정치적으로는 사면을 받더라도 그들의 뒤에는 항상 꼬리표가 따라다니며, 그들의 자녀까지도 그 때문에 후유증을 이미 받았거나 받을 것이란 생각을 하지 않을 수 없다. 정상적인 절차와 기회를 넘어서는 편법을 쓰는 행위는 잘못이며, 특히 사람을 다스리는 정치인들의 몸가짐과 자세는 그 자신이나 당대로 끝나지 않음을 역사는 말해주고 있다. 당장에 모면한다고 해도 후대까지 무거운 사회적 형벌이 될 수 있음을 외면하면 안된다.

역사를 제대로 기록하는 것은 그런 후유증을 미리 알려주고 반복하면 안된다는 가르침을 전하는 일일 것이다. 역사를 제대로 기록하고 그것을 제대로 읽는 일은 과거나 현대뿐 아니라 미래에도 여전히 중요한 이유이다.